コラム157 セーラー服

ポパイ映画(アニメーション、ハースト新聞社のキング・フィーチャーズ・シンジケート

により著作権が管理、運用されている。)のテーマソングに「Popeye the sailorman]とい

う一節がある。

ポパイはセーラー服姿でいつも口にパイプを銜えている、ひしゃげた顔の小男で、両腕に

は錨の形の入れ墨をしており、缶詰のホウレン草を食べると不死身になる。

Sailorは水夫、水兵、甲板員、航海者、海員、海軍軍人の意と解するのが普通だ

が、元々は、「船乗り」という意味である。

英語のSaiorと同義語には、<Seaman>、<Mariner>、<Shipman>があるが

「Popeye the sailorman」というのは、慣用語というより、戯言<ざれごと>、俗語だが、

<Sailorman>は辞書にはちゃんと出ている。(注1)

普段あまり使われない言い方だが、神戸商船大学名誉教授の杉浦昭典先生にお訊ねした

ところ、英語圏の港町の飲み屋で「船乗りさん。」というようなときの言葉であるということだ。

Sailerと書けば帆船であるが水夫の意もある。

<Sailor>は熟練船員<Able seamen>、普通船員<Ordinary seamen>、見習船員<Boys>

に大別され、<Able seamen>は<Able bodies seamen>とも呼ばれ、特に老練な者は<Old

salt>で塩気たっぷりな船員という意味であって畏敬を込めた愛称である。<Boys>は<Green

hands>とも呼ばれ、未熟な船員、青二才の意がある。

セーラーといえば、セーラー服を連想するが、これをイギリス海軍が正式に制定し水兵服

となったのは1857年(安政4年)のことで、ヨーロッパを中心に流行し、世界の海軍が

採用し、現在に至っているものである。

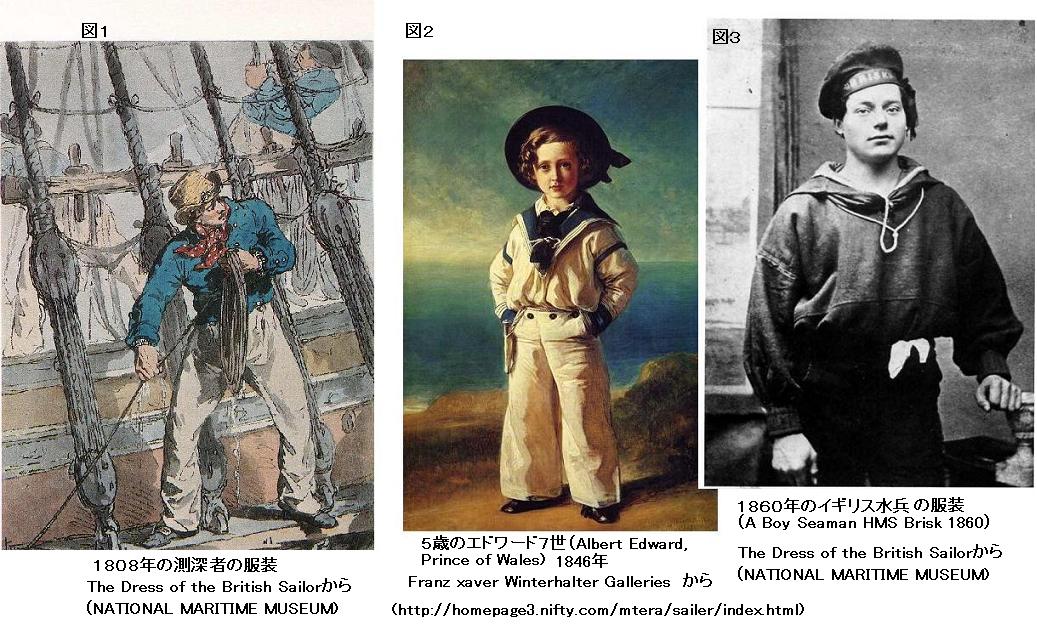

それまでのイギリス海軍の水兵達のスタイルは様々であった。図1は1808年のエッチ

ングで、帆船の舷側で測深している投鉛手<Leadsman>を描いたものである。

彼の青いジャケットには、多くの小さいボタンと、なでぎりされた船員の袖口が見える。

被っているのは麦わら帽で、ストライプのシャツ、ネッカチーフ姿は、当時の典型的なスタ

イルであったようである。

現在定着しているセーラー服のデザインの嚆矢<こうし>は、1846年に、当時5歳の

大英帝国皇太子であったエドワード7世が着た服である。エドワード7世はイギリス王室で

もっとも長く皇太子の地位にあった人物で、バッキンガム宮殿でヴィクトリア女王とアルバー

ト公の第二子かつ長男として生まれ、アルバート・エドワード<Albert Edward, Prince of

Wales>として1842年1月25日にウィンザー城聖ジョージ礼拝堂で洗礼を受けた。

生涯、バーティー<Bertie> というあだな名で呼ばれていた王子は、1846年9月2日、

図2のような仕立てたばかりの真新しい服装で母ビクトリア女王所有の王室ヨットに乗組み、

乗船者たちの前に姿を現したのである。

バーティーに拝謁した人々は白い服とネッカチーフがよく似合う幼い王子に喝采を送った

という。これがセーラー服の原型になったのである。

この絵は1846年「Winter Halter」(ウィンターハルター)の描いたもので、題名は

「Albert Edward, Prince of Wales」である。

イギリス海軍幼年学校はこのデザインを制服に採用し、その後海軍好きのイギリスの人々は

子供にこれを着せるようになり、この流行は19世紀末から20世紀初頭にかけて世界的な

ものとなった。各国の海軍もイギリスにならってセーラー服を水兵の服として採用し、大日本

帝国海軍も1872年(明治5年)に水火夫の制服として採用している。

セーラー服は19世紀のヨーロッパ各国やアメリカでも女性のファッションとして流行した。 |

|

|

|