| |

コラム 138 へりおす浮上 コラム 138 へりおす浮上 |

|

|

|

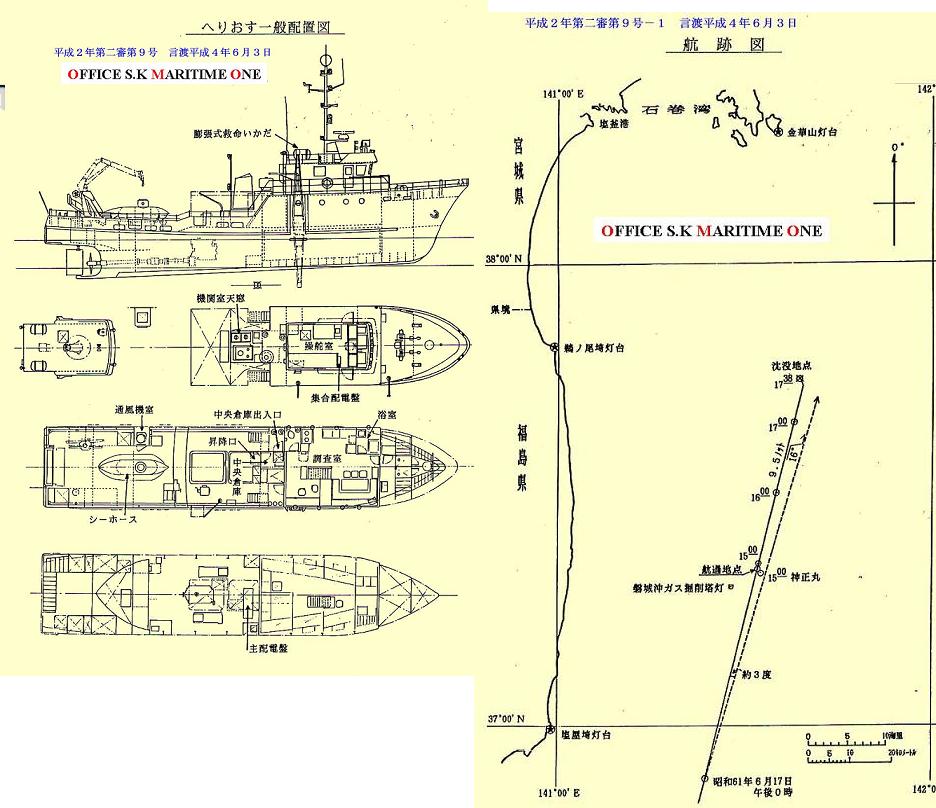

「へりおす」は昭和61年(1986年)2月静岡県の造船所で建造された総トン数50ト

ン、沿海区域を航行区域とする全長26.02メートルの潜水艇支援調査船で、進水から4

ヵ月後の昭和61年6月16日、船長他3人の乗組員と調査員5人が乗り組み清水港を発し

813海里北方の北海道羽幌港に向かった。

本船は翌17日、風力6の南風、風浪およびうねりの波高2メートルの福島県鵜ノ尾埼灯

台沖合い約30海里を航行区域を越えて北上中のところ、同日17時10分ころの連絡を最

後に遭難信号を発しないまま消息を絶ったのである。

会社は「へりおす」の航行している海域が次第に荒天の状況になることを知っていたので翌

18日正午の定時連絡がなかったところから不安を感じて待機していたところ、塩釜海上保

安部から「へりおす」の救命筏を収容したとの連絡を受けたので直ちに同保安部に赴き同船

の捜索を依頼した。 その後、巡視船、航空機、地元漁船などによる14日に亘る大々的な

捜索が行われ、6月28日には船長及び一等航海士の遺体が漁業監視船によって発見収容さ

れ、また底引網漁船第十一観音丸の引網が海底障害物に絡まったところ、付近から油の流失

を認めたことが報告され、7月1日には深田サルベージ㈱の潜水艇によって海底に沈座して

いる「へりおす」が発見されたのである。

しかし、沈没地点は230メートルと深く、引揚げは経済的に、また技術的にも極めて困

難とされた。 |

|

|

|

小林弘子さんは、「へりおす」に乗船していた小林弘明調査員の母である。小林さんは子

息を失った原因を知りたい一心から、へりおす引揚運動に邁進することになる。

国会議員を招いての引揚げ要請の会合を行い、同船の引き揚げを行うべきだとする5万人

を超える署名を精力的に集められ、行政機関等へも強く働きかけた。 この結果、静岡市市

議会議長から引揚に関する意見書が出されたほか、衆議院松前 仰議員から、遭難原因を解

明するため国家による引揚作業の実施についての請願も出されたのである。

また、この間に<「海洋調査船へりおす」からのメッセージ(ヒューマンドキュメント社

版)>を、後には「へりおす浮上」(ヒューマンドキュメント社版)、「明日を翔べ(遺さ

れた者たちの「へりおす」沈没事故)」などの著書を出版された。

このようにして「へりおす」の遭難は世に喧伝されたのである。

小林さんを中心とする遺族の願いに動かされた深田サルベージ㈱は、不採算を覚悟で引揚

作業を行うことを決意したのである。同社はこのような深さでの潜水による引揚作業は「飽

和潜水」によって行う必要があるとし、潜水夫を潜水技術の雄であるフランスに派遣し、飽

和潜水技術を学ばせた。当時わが国で飽和潜水技術を持っていたのは海上自衛隊だけだった

のである。

ここで、飽和潜水について若干説明しておこう。地上にある人間の体は大気圧(1気圧)

で空気を吸っている。それが潜水することで加圧されれば、空気中の窒素などの不活性ガス

が呼吸によって体内組織に溶解する。潜水して、ある深さで留まり続けると、それ以上は不

活性ガスが溶け込まなくなる。これを飽和状態に達したという。 この状態を利用して潜水

するのが飽和潜水である。

深深度潜水をすれば、減圧に要する時間が長くなり非常に効率が悪い。たとえば90メー

トルの深さで40分作業すると浮上には約6時間半を要するのである。

しかし、人体がいったん飽和状態に達すると、その後どれだけ長時間海中に滞在しようが

体内に溶け込んでいる不活性ガス量が増えることはないので、減圧時間は変わらない。この

結果、深い深度での作業が長時間可能であるばかりでなく、大気圧に復帰する減圧が一度で

済むことから潜水効率がよい。

飽和潜水の具体的な手順の一例はこうだ。最初にダイバーは6人のチームでDDC(Deck

Decompression Cham-ber)と呼ばれている母船上の減圧室に入る。ダイバーが減圧室に入ると、

出入口は閉鎖され、作業深度まで徐々に加圧される。加圧が終わると6人のうち3人がDD

Cに接続されたPTC(Personnel Transfer Capsule)と呼ばれる水中昇降装置に移動する。

PTCもDDC同様に加圧されている。 つぎにPTCをDDCから切り離し、PTCをワ

イヤーで吊り下げて海底に向かって降ろし、海底で作業を行う。PTCから海中に出るのは

2人でPTCに残ったダイバーは作業を行っているダイバーのコントロールを行う。作業が

終わるとダイバーはPTCに戻り、PTCは母船に引き揚げられ、再びDDCと連結される。

PTC内のダイバーはDDCに移るが、この時点で、DDC内は作業を行った深度の圧力に

保たれているが、これを徐々に減圧して大気圧に戻すのである。

深田サルベージも同様の飽和潜水を行ったはずである。引揚作業は昭和63年(1988

年)4月18日に始まった。海底の「へりおす」はさほど傾斜してはおらず、海底に沈座し

ていた。船体にはアクアリフターと呼ばれる浮体(風船を想像すればいい。)を多数取り付

けて船体に浮力を持たせた後、船体に吊揚げ用ワイヤーを取付け、引揚げをしようとした。

ところが、海底には想像もできなかった大蛸がいるではないか。大蛸は足を拡げてダイバ

ーに迫ってきたのだという。 驚いたダイバー達の報告から引揚作業手順が変更され、ワイ

ヤー製の大きな網によって本船を掬い上げることにした。作業は成功し、浅海域に曳航して

いたところ、福島県相馬沖合い35キロ付近で、突然「へりおす」は網から滑り落ち、再び

130メートルばかりの海底に沈んでしまったが、同年5月22日から引揚を再開し、7月

11日に船体は台船に移され相馬港に曳船によって曳航され陸揚げされた。沈没以来実に約

2年ぶりのことである。

船内からは乗組員1人、小林調査員他3人の遺体が収容された。筆者は遺体収容先の寺院

に急行したが、約2年の間、水中の船内にあったというのに遺家族が遺体を一見しただけで、

家族であることが判別できたのは驚きであった。

この事件は仙台地方海難審判庁で、原因探求され裁決されたが、理事官が第二審を請求し

たことから高等海難審判庁は平成4年(1992年)6月裁決を言渡した。主文はこうだ。

「本件遭難は、天候悪化の傾向があるときに陸岸に接航する進路を採らなかったことと、

開口部の閉鎖が十分でなかったこととによって発生したものである。」

裁決にいう、開口部とは機関室天窓、中央倉庫左舷壁の出入口のことで、これらの閉鎖が

不十分であったから海水が機関室に流入し主配電盤が冠水して電路が短絡し操舵困難となり、

再度波浪の打ち込みを受けて右舷に大傾斜して横転沈没した。

転覆時刻は船内時計の停止状態から認定され、船首方向はジャイロコンパスの指針の状態

から推定されたが、いずれも実験による結果から認定されたものである。

原審仙台は、復元力の不足を原因としたが、第二審はこれを認めなかった。

完成時の旋回試験時、右旋回時は25度、左旋回時は28度と極めて大きな傾斜が記録さ

れており、また東京大学船舶工学部藤野正隆教授(当時)は原審に鑑定書を提出し、審判廷

において鑑定証人として証言し「へりおす」の復元性能は半分以下で不安定な船であったこ

とを示唆したが、第二審は復元性能と転覆との間の相当因果関係を認めなかったのである。

筆者は、遭難後から浮上陸揚げまでの間、小林弘子さんから依頼された事故調査団の一員

であったが、重心重量計算書に記載されている傾斜試験結果の計算に誤りがることが分かっ

た。それは、傾斜角度を求めるための「下げ振り」と呼ばれる糸で吊り下げた重りの長さが、

これを設置した室内の高さよりも大きな数値で記載されていることであった。このようなこ

とは有り得ない。 設計者と面談した際、これを指摘したところ、率直にこれを認めたもの

の、単なる誤記であり、また長さを修正して計算したとしても大勢には影響はないと抗弁さ

れたのが苦々しい思いとして今に残っている。 Deck Height(甲板間高)が頭に入っている

に違いない基本設計者であろうに、見ただけで下げ振りの長さの誤りに気付かないとは、何

事ぞ。

審判廷には訂正した重心重量計算書が提出されたようであるが、この種の小細工は復原力

が少ない欠陥船の計算書にはよくあることで、「へりおす」の場合も恣意的なものであった

に違いないと思っている。

LPGタンカー第三秀栄丸は昭和53年(1978年)11月5日復原力不足のため来島

海峡で転覆したが、この船の重心重量計算書も過小な復原力を大きくみせるため同じ作為が

なされていた。

「へりおす」遭難現場を望む福島県鵜ノ尾埼には<「へりおす」乗員の碑>が建立されて

いる。 |

|

|

|

× この画面を閉じる

|